“喂,您好,我是某招聘网站的客服,请问您最近是在找工作吗?”

刚大学毕业的女孩小琴,是浙江慈溪人,前不久接到一个陌生电话的询问。

没多少社会经验的她很兴奋,以为好工作找上门了。

万万没想到,这是犯罪团伙精心设置的一个骗局。

引流刷单,背后团伙分工明确

加了QQ后,对方说,“兼职刷单,足不出户,动动手指,月入过万。”

她相信了,点击对方发送过来的一个购物网址链接。

对方说,每笔一次购买300元,购满6000元就可以获得360元额外收益的回报许诺。

小琴相信了,她接连操作了20次,总计转账6000元。

结果,她没有等到自己的“报酬”,还被拉黑了,这才意识到上当受骗了。

原来,拨打电话给小琴的所谓“招聘网站客服”,其实是位于慈溪市掌起镇某个出租公寓里的方某等人。

去年,方某在掌起开设工作室,专门做“引流”赚钱。

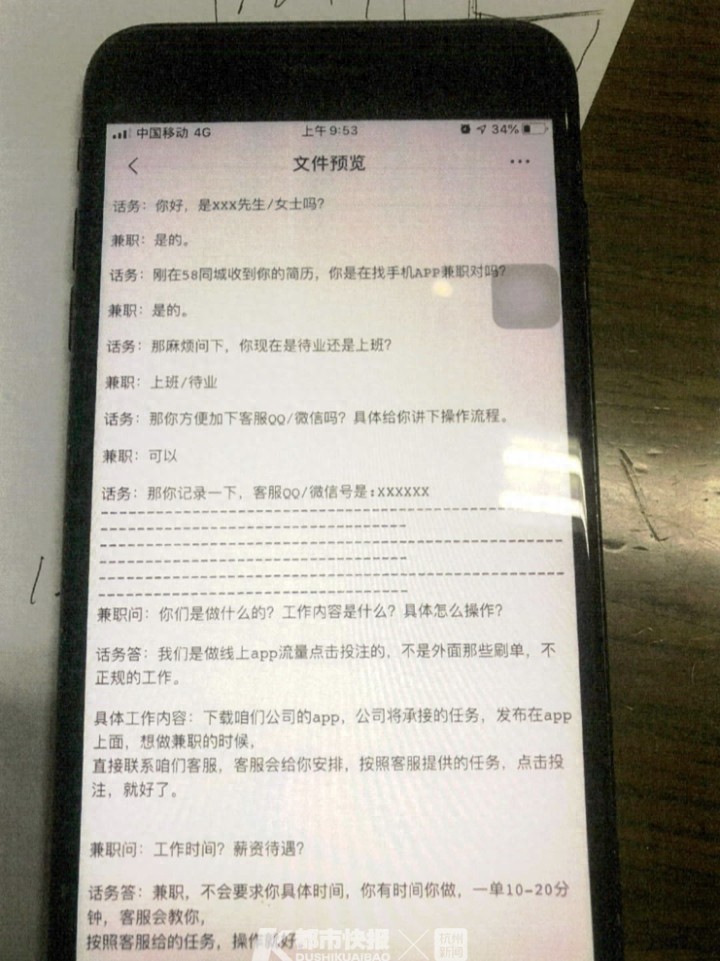

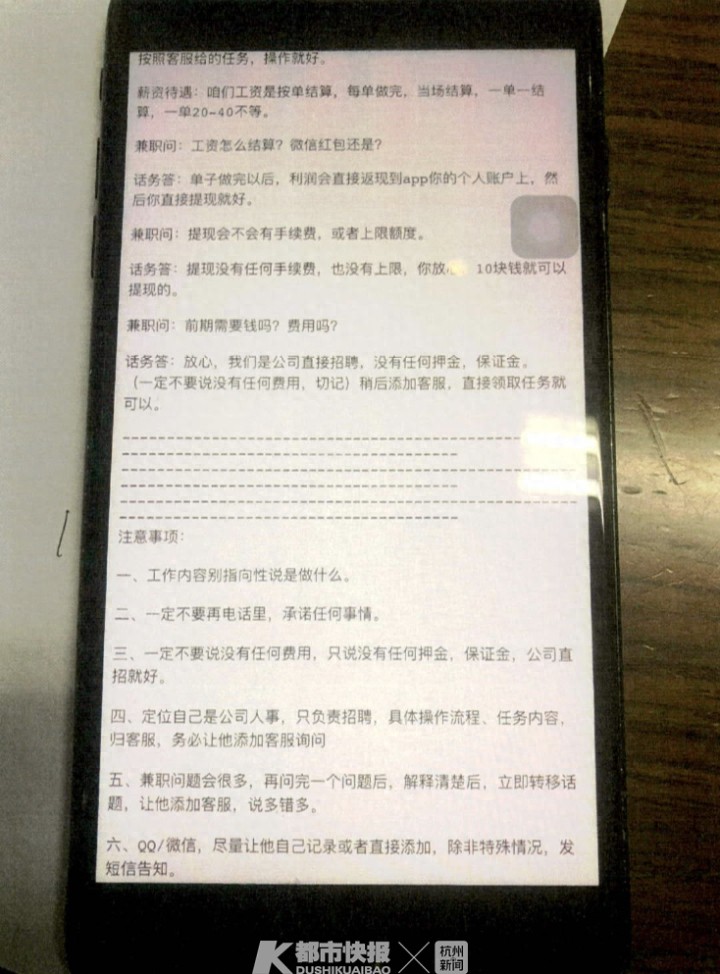

所谓“引流”,就是让话务员冒充招聘网站客服物色求职者。

那些急于寻求工作岗位的被害人,被诱骗着加了指定的QQ号或微信号(由他人通过该QQ号、微信号实施电信网络诈骗)。

方某等人专做拉人进群、加微信号的行当。

他们几人分工明确,方某是工作室负责人,孙某协助方某管理,韩某负责提供未实名登记的电话卡供拨打,方某妻子吴某负责拉“业务”招人、统计分号,宋某等人负责拨打电话。

每成功拉进一个人进指定的QQ号或微信号,方某就给业务员四块钱的提成。2019年6月至11月期间,方某所在团伙非法获利人民币54万元。

高额利润,频繁换卡逃避监管

如此高额利润的行为,难道方某等人都不知道是违法犯罪的吗?

检察官了解到,这伙人并不明知提供QQ号或微信号的上家具体是做什么的,但他们明明不是招聘网站的员工,却要谎称该机构的工作人员。

他们使用话术骗人加号,特意从宁波购买未实名登记的电话卡并频繁更换。

而该团伙的工作地址,在短短半年内也换了两次。

公司的一些纸质材料,也在该团伙被抓获前慌忙烧毁。

种种证据显示,该团伙频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份来逃避监管调查。

“我知道我们这样做肯定是违法的,电话卡两三天就得换。

方总给我们求职者信息的邮箱账号、密码也要经常换,我还接到过电话说我们是骗子”,加入该团伙才十天的吴某坦诚道。

方某、孙某等人,明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供广告推广等帮助,非法所得已达一万元以上。

4月30日,慈溪市人民检察院以帮助信息网络犯罪活动罪将方某、韩某等7人依法提起公诉。

5月15日,慈溪市人民法院一审判处方某有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币八万元;

韩某被判处有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币六万元;

孙某、吴某等五人分别被判处有期徒刑一年到八个月不等,并处罚金刑。

罪名解析

刑法修正案(九)增设了帮助信息网络犯罪活动罪这一罪名。即《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定:“明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

检察官提醒

不要以为自己只是打电话帮助别人“引流吸粉”,没有实施具体的诈骗行为,就不受法律的规制。

不要轻信先行支付保证金或以其他名义,要求垫资的兼职、刷单。

找兼职工作要到正规中介平台,并注重保护自身合法权益。

一旦遭遇诈骗要及时报警,做好证据留存。

通讯员 | 施亭羽 陈颖智

上一篇:洗浴中心里的秘密一

下一篇:非常重要!南阳疫情防控最新通知!